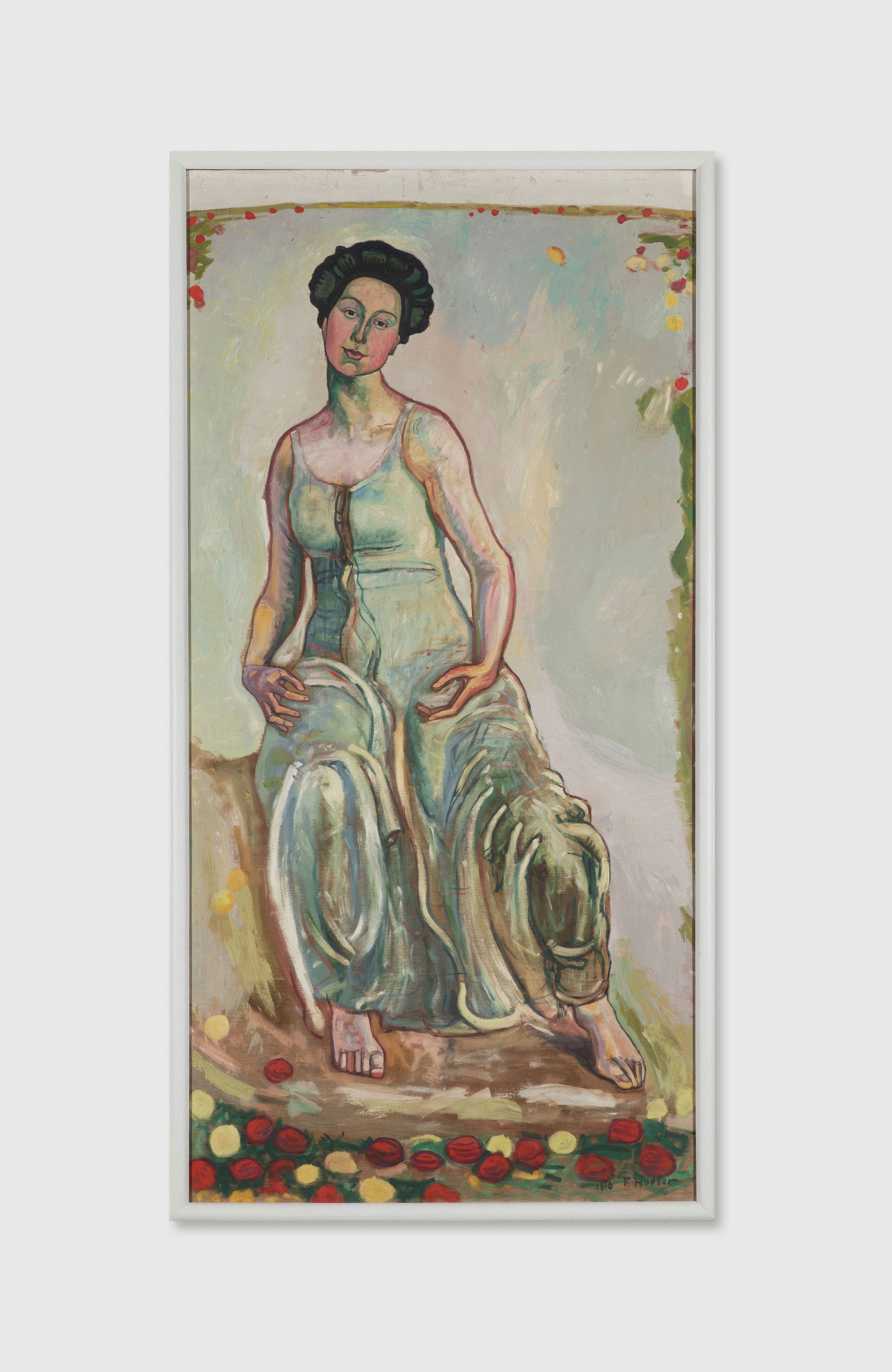

Heilige Stunde

by Ferdinand Hodler

Material

Öl auf Leinwand; 180 x 90 cm

Datierung

1910

Über das Kunstwerk

Ferdinand Hodler war ein akribischer Arbeiter, der nichts an seinen Bildern dem Zufall überliess. Durch unzählige Skizzen wurden die Gemälde vorbereitet. Zunächst legte er die Gesamtkomposition des Werkes in seinen Skizzenbüchern an, dann machte er sich mit Hilfe von Modellen an die Ausarbeitung der einzelnen Figuren. Hodler benutzte auch variierend grosse Scherenschnitte bis hin zum Format 1:1, mit denen er die Anordnung der einzelnen Figuren erprobte. So auch bei dem Gemälde „Heilige Stunde“, welches in der Endfassung sechs sitzende, weibliche Figuren umfasst. Bei der hier gezeigten Einzelfigur handelt es sich um eine sorgfältig ausgeführte Ölstudie, mit der Hodler unter anderem auch die Wirkung der einzelnen Bewegungen und Gesten für das grossformatige Gemälde überprüfen wollte.

Die starke Gestik und Mimik der Figur lassen die Komposition zugleich statisch und dynamisch erscheinen. Der vielfach gebrochene Faltenwurf, das Blau des Gewands und die dornenlosen Rosen erinnern an spätgotische Madonnen im hortus conclusus, dem verschlossenen Garten. Diesen Schluss legt auch der von Hodler gewählte Titel des Werkes nahe. Das antike Bildmotiv des hortus conclusus geht auf eine Interpretation des Hohenliedes im Alten Testament zurück und wurde später zum Motiv vieler Mariengemälde. Diese zeigen meist Maria mit Kind in einem eingefriedeten Garten mit verschiedenen Blumen. Dabei symbolisieren weiße Madonnen-Lilien die Jungfräulichkeit und dornenlose Rosen die unerschöpfliche Barmherzigkeit.

Doch während die Madonnen im hortus conclusus auf die christliche Heilslehre verweisen, so wohnt die Protagonistin der „Heiligen Stunde“ einer Andacht bei, die nicht einer bestimmten Religion, sondern einem universalen pantheistischen Naturerlebnis gilt. Dabei huldigt die sitzende Frau nicht nur der Schönheit der Natur, sie ist auch Natur – wie so viele allegorisch zu deutende Geschlechtsgenossinnen in symbolistischen Darstellungen des 19. Jahrhunderts – und vermittelt so den mit Pathos vorgetragenen Glauben Hodlers an die Einheit von Mensch und Natur.

Über den Künstler

Ferdinand Hodler wurde als ältestes von sechs Kindern in Bern geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Ende 1860 starb sein Vater an Tuberkulose, bis 1885 sollte er auch seine Mutter und alle Geschwister durch diese Krankheit verlieren. 1861 heiratete Hodlers Mutter den Flachmaler Gottlieb Schüpbach, von welchem er das Malerhandwerk erlernte. 1867 begann er eine Lehre bei dem Vedutenmaler Ferdinand Sommer in Thun. Dort wirkte er an alltäglichen Dekorationsmalereien und später an der serienmässigen Produktion von Souvenirlandschaften mit. Ende 1871 zog Hodler völlig mittellos nach Genf, seinen Lebensunterhalt verdiente er mit verschiedenen Malarbeiten und dem Verkauf von kleinen Landschaftsbildern. Barthelemy Menn, damals Professor an der Genfer Zeichenschule wurde schliesslich auf Hodler aufmerksam und nahm ihn als Freischüler in seine Klasse auf.

1874 verfasste er die „Zehn Gebote des Malers Ferdinand Hodler“, an die er sich fortan als Künstler halten wollte. Dazu gehören die genaue Beobachtung, die Abstraktion des Motivs, die Auseinandersetzung mit dem Motiv in Fläche und Umriss sowie der Gebrauch von Messinstrumenten bei der Wiedergabe des Gesehenen.

1876 fand seine erste nationale Ausstellung statt. 1881 stellte er erstmals in London aus und präsentierte ein Selbstbildnis im Pariser Salon. 1886 folgte seine erste Einzelausstellung in Bern, wo 60 seiner Gemälde gezeigt wurden. 1904 wurde die 19. Ausstellung der Vereinigung bildender Künstler Österreichs eröffnet, wo unter anderem alle Hauptwerke Hodlers zu sehen waren. Diese Ausstellung bedeutete dann auch seinen internationalen Durchbruch. Einstimmige Anerkennung in seiner Heimat erhielt er erstmals 1917, als das Kunsthaus Zürich eine grosse Retrospektive mit 606 Bildern zeigte.